突然「セッションが切れました」という表示に戸惑ったことはありませんか?

特に、認証コードの入力画面まで進んだのに、突然ページが閉じられてしまったり、エラーが出て最初からやり直し……。

そんな状況になると、思わず焦ってしまったりする方も多いのではないでしょうか。

せっかく入力した情報がすべて消えてしまうのはとてもショックですよね。

こうしたセッション切れの問題は、誰にでも起こり得るものであり、特別なトラブルというわけではありません。

とはいえ、何度も繰り返すと「自分だけ?」と悩んでしまうこともあるかもしれません。

この記事では、セッション切れとはどんな現象なのかという基本的なことから、認証コードに戻れないときに試してほしい具体的な対処法まで、ていねいにご紹介していきます。

初心者の方にもわかりやすく、やさしい言葉で解説していますので、安心して読み進めて下さいね。

セッション切れとは?その基本を理解する

セッション切れの定義と原因

セッションとは、Webサイトやアプリを使用しているときに、ログイン状態や操作内容などの一時的な情報を保存しておく仕組みのことです。

この仕組みによって、ページを移動してもログイン状態が維持されたり、入力途中の情報が保持されたりと、快適に操作できるようになっていますね。

しかし、このセッションには「有効期限」があり、一定時間操作が行われなかった場合や、ブラウザを閉じたときなどに、自動的にセッションが終了してしまいます。

これが、いわゆる「セッション切れ」と呼ばれる現象です。

この状態になると、再ログインが必要になったり、進めていた手続きが最初からやり直しになってしまうこともあります。

主な原因としては、操作の中断による時間切れ、インターネット回線の不安定さ、使用している端末やブラウザのセキュリティ設定の影響などが挙げられます。

また、ブラウザのCookie機能が無効になっていたり、プライベートブラウジングを使用している場合にも、セッションが維持されにくくなることがありますね。

これらの点を把握しておくことで、セッション切れを未然に防ぐ意識が高まります。

ログインセッションが切れるメカニズム

セッションには、サーバー側であらかじめ設定された「有効期限」が存在しています。

この期限は、セキュリティの観点から定められていて、ユーザーが一定時間操作を行わなかった場合、自動的にセッションが終了し、ログアウト状態になるように設定されています。

このようなタイムアウトの仕組みは、個人情報の保護や不正アクセスを防ぐためにとても重要です。

たとえば、公共のパソコンなどでログインしたまま放置してしまった場合でも、セッションが自動で切れることで、他の人に不正利用されるリスクを減らせる仕組みになっていますね。

また、ユーザー側の設定によってもセッションの維持時間が左右されることがあります。

たとえば、ブラウザを「プライベートモード」や「シークレットモード」にしていると、セッション情報が保存されにくくなります。

さらに、Cookieの保存を無効にしていたり、ブラウザのセキュリティ設定で履歴を自動的に削除するようになっていると、セッションの持続時間が短くなってしまいます。

このような設定は一見便利に見えますが、Webサービスを利用する際には不便に感じることもあるかもしれませんね。

そのため、自分がよく利用するサイトについては、例外的にCookieを許可するなど、適度な設定の見直しも必要です。

セッション切れによる影響とは?

ログインが必要な操作をしていた場合、セッションが切れると、それまでに入力していた情報がすべて失われてしまうことがあります。

例えば、会員登録や問い合わせフォームの途中だった場合、それまで一生懸命入力していた内容が、すべて消えてしまうのは非常に残念なことですね。

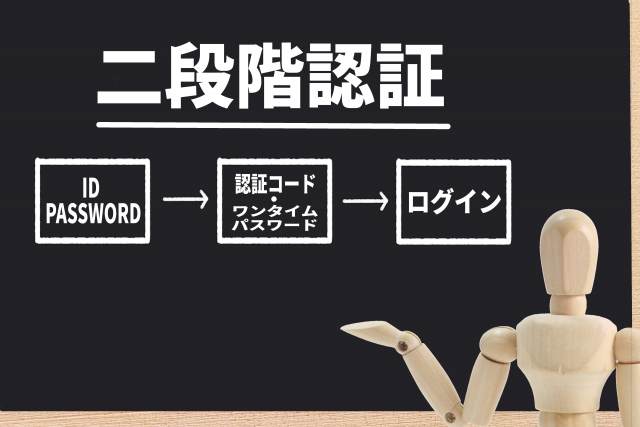

特に、二段階認証や認証コードの入力途中でセッションが切れてしまうと、もう一度最初からやり直さなければならないため、手間が倍増してしまいます。

再送信手続きや、ログインの再試行、メールの再確認なども必要になってくるため、時間的にも精神的にも大きな負担を感じやすくなります。

さらに、パスワードの変更中や個人情報の修正中など、セキュリティ面で特に重要な操作中にセッションが切れてしまうと、「自分の情報は大丈夫かな?」と気になってしまうこともありますよね。

こうした影響は、業務中や急いでいるときなど、時間的に余裕がないタイミングで起きると、気持ちの負担になってしまう傾向があります。

そのため、重要な操作を行う前には、ネット環境を安定させたり、事前に必要な情報を準備したりするなどの対策をとっておくことが大切です。

認証コードに戻れない時の対処法

一般的な対処法

まずは、最も基本的な対応策として、使用中のブラウザを一度すべて閉じて、再度立ち上げてみましょう。

その上で、ログインページにアクセスし、改めて認証手続きを最初から進めてみると、正常に動作することがあります。

また、ブラウザのキャッシュやCookieが悪影響を及ぼしている場合もあるため、ブラウザの設定からキャッシュとCookieのクリアを行ってみることも有効です。

キャッシュの削除によって、古い情報や一時的なエラーが解消されることがありますので、手順を確認してから試してみてくださいね。

それでもうまくいかない場合は、現在使用している端末とは別のスマートフォンやパソコンを使って、再度アクセスしてみるのも一つの方法です。

特定の端末やブラウザの設定によって、セッションがうまく保持されないケースもあるため、複数の環境で試してみることで原因を切り分けることができます。

さらに、認証コードの再送信ボタンが表示されている場合は、そちらをクリックして新しいコードを受け取ってみましょう。

コードの有効時間が過ぎていたり、古いメールを参照していると再認証できないこともあるため、常に最新の認証メールを確認するように心がけたいですね。

あわせて、迷惑メールフォルダやプロモーションフォルダに認証メールが紛れていないかも確認しておくと安心です。

アカウント設定を確認する

セッションが頻繁に切れてしまう場合、まず確認したいのがアカウントのセキュリティ設定です。

最近では多くのサービスでセキュリティが強化されており、その結果として、ログイン状態をすぐに切る仕様になっている場合があります。

例えば、ログイン状態を保持しない設定になっていたり、一定時間で自動的にサインアウトされるようなポリシーが適用されていることもあります。

そのため、まずはアカウントの設定ページにアクセスして、「ログイン状態を保持する」「この端末を信頼する」といったオプションがあるかどうかを確認してみましょう。

そういった設定があれば、オンにしておくことでセッション切れの頻度が減り、再ログインの手間も軽減されますね。

また、2段階認証(2FA)の設定を見直しておくのも大切です。

セキュリティ強化のために導入されているこの機能ですが、認証コードの送信先や認証アプリの状態に不具合があると、ログインや操作のたびに時間がかかってしまう原因になります。

認証方法をSMSからアプリに切り替える、もしくは認証アプリを複数登録しておくことで、認証コードの確認がよりスムーズに行えるようになることもあります。

あわせて、ログイン履歴や不審なアクセスがないかを確認することで、自分のアカウントが安全に保たれているかもチェックできますね。

サポートチームへの連絡手順

どうしても自力で解決できない場合は、遠慮せずに公式のサポート窓口に連絡するのがもっとも確実で安心な方法です。

多くのサービスでは、メールでの問い合わせだけでなく、リアルタイムで対応してくれるチャットサポートや、質問のカテゴリごとにガイドが用意された問い合わせフォームが整備されています。

問い合わせを行う際には、できるだけ具体的に状況を説明することが大切です。

たとえば、「ログイン後に認証コードの入力画面に進もうとしたところでエラーが出た」「特定のブラウザでだけうまく動作しない」といったように、問題が起きた時の流れや条件を詳しく伝えると、より的確なサポートが受けられます。

その際には、使用している端末の種類(パソコンやスマートフォン)、OSのバージョン、利用中のブラウザの名前とバージョンなども添えておくとより親切ですね。

さらに、エラーメッセージが表示された画面のスクリーンショットを添付すると、視覚的に状況が伝わるため、サポート担当者も状況を理解しやすくなります。

メールで送る場合は、できるだけ文章を丁寧に、箇条書きなどを使って見やすくまとめると親切です。

返信には少し時間がかかることもあるため、あらかじめ余裕をもって問い合わせを行うのが安心ですね。

セッション管理の重要性

セキュリティと利便性のバランス

セッション管理は、ユーザーの個人情報やアカウントを守るために欠かせない仕組みです。

不正ログインや情報漏洩といったリスクを軽減するために、セッションには厳格な管理ルールが設けられています。

しかし、その一方でセキュリティを高めすぎると、ユーザーにとって操作が面倒になったり、サービスの利便性が損なわれたりすることもあります。

たとえば、短時間でログアウトされてしまったり、認証の手順が複雑すぎて毎回ログインが手間に感じてしまうようなケースですね。

これでは本来の目的である「安心して使えるサービスの提供」から遠ざかってしまいます。

そのため、サービス提供側はセキュリティの強化と同時に、ユーザーが快適に利用できる操作性も両立させる必要があります。

具体的には、一定時間の操作があればセッションを延長する仕組みや、信頼できる端末に対してはログイン状態を長めに維持する設定などが考えられます。

適切なバランスをとることで、ユーザーはストレスを感じることなく、安全で安心な操作環境の中でサービスを使い続けられるようになりますね。

セッション管理のベストプラクティス

セッションを安定して管理するには、いくつかの基本的な対策を講じることが効果的です。

まず、セッションの有効期限を適切に設定することが重要です。

長すぎるとセキュリティが甘くなり、短すぎると使い勝手が悪くなってしまいます。

利用者の操作傾向やサービスの内容に合わせて、最適な時間設定を見直すとよいですね。

次に、Cookieの活用もポイントです。

Cookieを適切に使うことで、ユーザーがページを移動してもセッション情報を維持できるようになります。

特に、ログイン情報や一時的な入力内容を保持するには、Cookieの保存期限やスコープを明確にしておくことが大切です。

加えて、ユーザーがセッションの状態を意識しやすいように、一定時間が経過したときに保存を促すメッセージを表示する配慮もおすすめです。

たとえば、「もうすぐセッションが切れます。保存しますか?」といったポップアップを出すことで、大切な情報の損失を未然に防ぐことができます。

さらに、自動保存機能を取り入れておくと、ユーザーがうっかり操作を中断した際にも安心ですね。

これらの対策を複合的に行うことで、快適さと安全性の両方を兼ね備えたセッション管理が実現できます。

関連資料とサンプル情報の提供

多くのWebサービスでは、公式サイトに「よくある質問(FAQ)」や「トラブル対処法」、「サポートセンターへのアクセス方法」などが丁寧にまとめられています。

これらは利用者が困ったときにすぐに参照できるよう、検索機能やカテゴリ分けがされており、使い方に不安があるときにも非常に心強い存在ですね。

また、実際の操作手順を視覚的に説明してくれるスクリーンショット付きのマニュアルや、動画によるガイドコンテンツが用意されていることもあります。

こういった資料は、特に初心者の方にとっては安心感を与えてくれますし、自己解決の手助けになります。

加えて、一部のサービスでは、トラブル再現のサンプルケースや、FAQに出てこないレアな事例の集約資料なども用意されていることがあります。

たとえば、「認証コードが何度も届かない場合」や「セッション切れが頻発する特定環境」など、実際のユーザーからの報告をもとにしたケーススタディも参考になりますね。

こういったリソースをあらかじめチェックしておくだけでも、トラブル時に慌てず落ち着いて対応しやすくなります。

特定のトピックについては、PDF形式で保存や印刷が可能なガイドがあると、オフラインでも確認できて便利です。

ユーザーのフィードバックを活用した改善

フィードバックの収集方法

ユーザーの声を取り入れてサービスを改善していくには、日常的なフィードバックの収集がとても重要です。

アンケートやサポート窓口での問い合わせ内容、SNSやレビューサイトでの投稿など、さまざまなチャネルを通じて利用者の意見を集めることができます。

最近では、アプリやサイト内に「ご意見をお聞かせください」といったポップアップを表示する方法も一般的になってきていますね。

こうした仕組みを活用することで、ユーザーが手軽にフィードバックを送れる環境を整えることができ、意見を引き出しやすくなります。

特に、トラブルに直面した際の体験談や不満の声は、サービスの改善に直結するヒントがたくさん詰まっています。

「なぜその不便さが生じたのか?」「どこで混乱したのか?」という視点をもって分析することで、より実用的な対策や仕様変更につながりやすくなります。

また、定期的に集めたフィードバックを分類・分析することで、よくある課題や改善要望を把握しやすくなります。

このように多方面からの情報をバランスよく集め、継続的に改善へとつなげていく姿勢が、信頼されるサービスづくりに欠かせないですね。

仕様変更を行った際の影響評価

サービスの仕様や設定を変更した場合、その結果がユーザーの体験にどのような影響を与えたかを定期的にチェックすることが重要です。

特に、セッション切れに関する改善策を講じた場合には、「本当にセッション切れの頻度が下がったのか?」「ユーザーがストレスなく利用できるようになったのか?」といった点を数値的・感覚的に評価していく必要があります。

そのためには、エラー率の推移を追跡するだけでなく、ログイン成功率や再ログインの回数、セッション継続時間などの指標もあわせて確認するのがおすすめです。

また、ユーザー満足度を測るためにアンケートを実施したり、サポートへの問い合わせ件数や内容を見直したりすることで、より多角的な視点から効果を評価できますね。

これらの結果をもとに、さらに改善が必要な点を洗い出し、柔軟にアップデートを重ねていくことで、より使いやすく快適なサービスへとつながっていきます。

成功事例と失敗事例の分析

うまくいった事例については、どのような対応が具体的に効果的だったのか、再現性のある手法として記録しておくことが大切です。

たとえば、「セッションの延長通知を導入したことで、ユーザーの再ログイン率が大幅に減少した」や「自動保存機能を取り入れたことで、トラブル時のサポート問い合わせが減少した」など、成果につながった具体的な改善内容を共有すると、他のチームやサービスにも応用しやすくなりますね。

また、成功事例には「なぜその方法がうまくいったのか?」という背景の分析も重要です。

その対策が特定の利用環境やユーザー層にマッチしていたからかもしれませんし、運用上の工夫や周知方法が効果的だった可能性もあります。

一方で、失敗した事例についても目を背けずに向き合うことが、長期的な改善には欠かせません。

たとえば、「セキュリティを高めるためにログアウト時間を短縮した結果、ユーザーの離脱が増えてしまった」などの失敗からは、注意すべき落とし穴や過剰な対策のデメリットが見えてきますね。

失敗の理由を正しく把握し、「何を避けるべきか」「どのように工夫すれば改善できるか」を明確にしておくことで、次回以降の対応策に生かすことができます。

こうした成功と失敗の両方を丁寧に分析・記録し、チーム内で定期的に共有する文化を持つことが、サービス全体の質の向上につながります。

このような積み重ねが、最終的にはよりよいシステムづくりへとつながっていくのですね。

トラブルシューティングのためのリソース

多様なリソースの紹介

トラブルが起きたときにすぐに対応できるよう、さまざまな情報リソースを活用することが大切です。

公式ヘルプページでは、一般的な操作方法からトラブルの対処法まで幅広く網羅されており、困ったときにまずチェックしたい場所の一つですね。

また、利用者同士が自由に質問や回答をやりとりできるコミュニティフォーラムも有力な情報源です。

他の人がどんな問題に直面し、どうやって解決したのかを知ることで、自分にも当てはまるケースが見つかるかもしれません。

さらに、YouTubeなどの動画サイトには、画面を見ながら操作方法を解説してくれるチュートリアル動画もたくさんあります。

実際の画面操作を見ながら学べるため、特に視覚的に理解したい方にはとても助かるリソースです。

加えて、ブログ記事や技術系のQ&Aサイト、さらにはPDF形式の配布資料なども含めると、その種類は本当に多岐にわたります。

これらのリソースは、ひとつだけに頼るのではなく、組み合わせて使うことで、より正確で実践的な情報を得ることができます。

信頼できる情報源をいくつかピックアップして、あらかじめブックマークしておくと、いざというときにすぐにアクセスできて安心ですね。

信頼できる情報源へのリンク

大手IT企業が提供している公式サポートページやナレッジベースは、非常に信頼性が高く、情報の正確さも優れています。

たとえば、Googleのサポートページでは、GmailやGoogleアカウントのセッション管理に関する詳しい手順が図解付きで紹介されていますし、Microsoftの公式ガイドではWindowsのセキュリティ設定やブラウザのCookie管理について、豊富な事例とともに丁寧に解説されています。

こうした資料は専門的でありながらも、初めての方にもわかりやすく構成されていることが多いため、安心して参考にすることができます。

一部の情報は英語で提供されていることもありますが、ブラウザの翻訳機能やGoogle翻訳などを使えば、ある程度スムーズに内容を理解することができますね。

また、日本語の解説を掲載している技術系ブログやサポート専門サイトで、これらの情報を要約・補足している記事もありますので、そちらを活用するのもおすすめです。

必要に応じて、公式リンクをブックマークしたり、PDFとして保存しておくと、いざというときに素早くアクセスできてとても便利ですね。

関連コミュニティと学習リソースの活用

技術系の掲示板やQ&Aサイトでは、同じようなトラブルに遭遇したユーザーが質問を投稿し、それに対する回答が共有されています。

特に代表的なサイトとしては「teratail」や「Stack Overflow」「Redditの技術系フォーラム」などがあり、検索をかけるだけでも多くの解決事例が見つかります。

自分が抱えている問題と似た状況のスレッドを見つけることで、すぐに実践的なヒントや手順を確認できる点が大きな魅力です。

また、こうしたコミュニティでは、質問に対する複数の回答が並ぶことが多く、内容を比較しながら自分に合った方法を選べるのも利点ですね。

中には、開発者や専門職の方が丁寧に解説をしているケースもあり、信頼性の高い情報に出会える可能性もあります。

さらに、コミュニティへの参加は、質問するだけでなく他のユーザーの体験を読むだけでも多くの学びが得られます。

「なぜその解決法がうまくいったのか」「なぜ他の方法はうまくいかなかったのか」といった考察も記載されていることがあるため、深い理解につながりやすいですね。

そのほかにも、オンライン学習サイト(UdemyやYouTubeチャンネルなど)でセッション管理やトラブル対応に関する講座が用意されている場合もあるので、知識の定着を図りたい方は活用してみるとよいでしょう。

結論:セッション管理を見直そう

今後の課題と展望

セッション切れは、完全に避けることが難しいものです。

セキュリティ上の理由から一定の操作がない場合にはタイムアウトする仕組みが必要ですし、ブラウザやネットワーク環境などの外部要因も影響するため、すべてをコントロールすることは現実的ではありません。

しかし、だからといって何もできないわけではありません。

たとえば、ユーザー側では操作中にこまめに保存したり、信頼できる端末を使用することが予防策になりますし、システム側ではセッションのタイムアウトを通知する仕組みを取り入れたり、自動保存を強化するなどの工夫で、トラブルを未然に防ぐことができます。

このように、システムを提供する側と利用する側の両方が意識を持ち、それぞれができる対策を行っていくことで、セッション切れによるストレスを最小限に抑えることができるようになりますね。

より良いユーザー体験への希望

今後は、ユーザーにとっての使いやすさを損なわずに、同時に高いセキュリティを維持するという両立がますます求められてくる時代になっていきます。

特に、日常的に使われるWebサービスやアプリケーションでは、誰もが簡単に操作できることと、個人情報がしっかりと守られていることの両方が重要視されるようになっています。

そのためには、ユーザーインターフェースの改善や、エラー発生時のガイド表示、通知のタイミングなど、細やかな配慮が必要となりますね。

また、セッション切れのようなトラブルを未然に防ぐ仕組みの導入や、問題発生時にすぐ復旧できるリカバリ機能の整備も、より良いユーザー体験の鍵を握るポイントです。

こうした改善を継続的に行うことで、ユーザーはより安心してサービスを利用できるようになり、結果としてサービス全体の信頼性や満足度も向上していくのではないでしょうか。

技術と気配りの両面から支えられたサービスが、これからますます必要とされていくと感じますね。

まとめ

セッション切れは誰にでも起こり得るトラブルですが、正しい知識と具体的な対処法を身につけておくことで、冷静に落ち着いて対応することができます。

特に、認証コード入力中などの大事なタイミングでセッションが切れると焦ってしまいがちですが、

そのような時こそ、基本的な手順からひとつずつ確認していくことが大切ですね。

再ログインの方法やキャッシュのクリア、端末の切り替えなど、すぐに実践できる方法を覚えておけば、気分が楽になりますよね。

また、今後同じようなトラブルを未然に防ぐためにも、日頃からセッション管理の仕組みや、自分が使っているサービスの設定項目について、少しずつ理解を深めておくことがとても役立ちます。

こうしたちょっとした意識の積み重ねが、安心してインターネットサービスを利用するための大きな助けになりますね。